マンションに不可欠な設備である「キッチン」は、住宅事情や生活スタイルの変化に合わせて進化してきました。1949年の創業以来、70年以上にわたり日本のキッチン市場を牽引してきたクリナップに、キッチンの変遷や未来について聞きました。

システムキッチンとは? レイアウトによる違いは?

――「システムキッチン」とはどういったキッチンなのでしょうか?

小泉恭子さん(以下、小泉):システムキッチンとは、コンロ台や流し台、調理台が1枚のワークトップでつながっていて、収納も一体化しているキッチンです。継ぎ目がないため、お手入れがしやすく、作業効率にも優れているという特徴があります。

▲クリナップ 総務部 広報・IR課係長 小泉恭子さん

※所属先・肩書きは取材当時のもの

――システムキッチンの主なレイアウトを教えてください。

小泉:主なキッチンレイアウトは「I型」「L型」「U型」「Ⅱ型」「ペニンシュラ」「アイランド」の6つです。I型やペニンシュラ、アイランドは、シンクとコンロが並んでいて洗い物や調理の動線が1本でつながるため、一人でスライドして作業しやすいという特徴があります。一方、Ⅱ型やU型、L型は身体の向きを変える必要はありますが、動線が短い。また、通路幅によっては複数人での作業がしやすいのが特徴です。

いずれも、近年は壁付けより対面を選ばれる方が多いですね。マンションも対面キッチンが主流です。

システムキッチンが誕生したのはいつ?

――今では主流になっているシステムキッチンですが、いつからこのようなスタイルが見られるようになったのでしょうか?

小泉:かつての日本のキッチンは「ブロックキッチン」や「セクショナルキッチン」と呼ばれる、コンロ台・流し台・調理台が分かれているタイプが一般的でした。1970年代まではこうしたキッチンが主流だったのですが、高度成長期のマンションブームやダイニングキッチンの普及という時流もあって、コンロ台・流し台・調理台に加え、吊り戸棚もセットになった「カウンターキッチン」が誕生します。

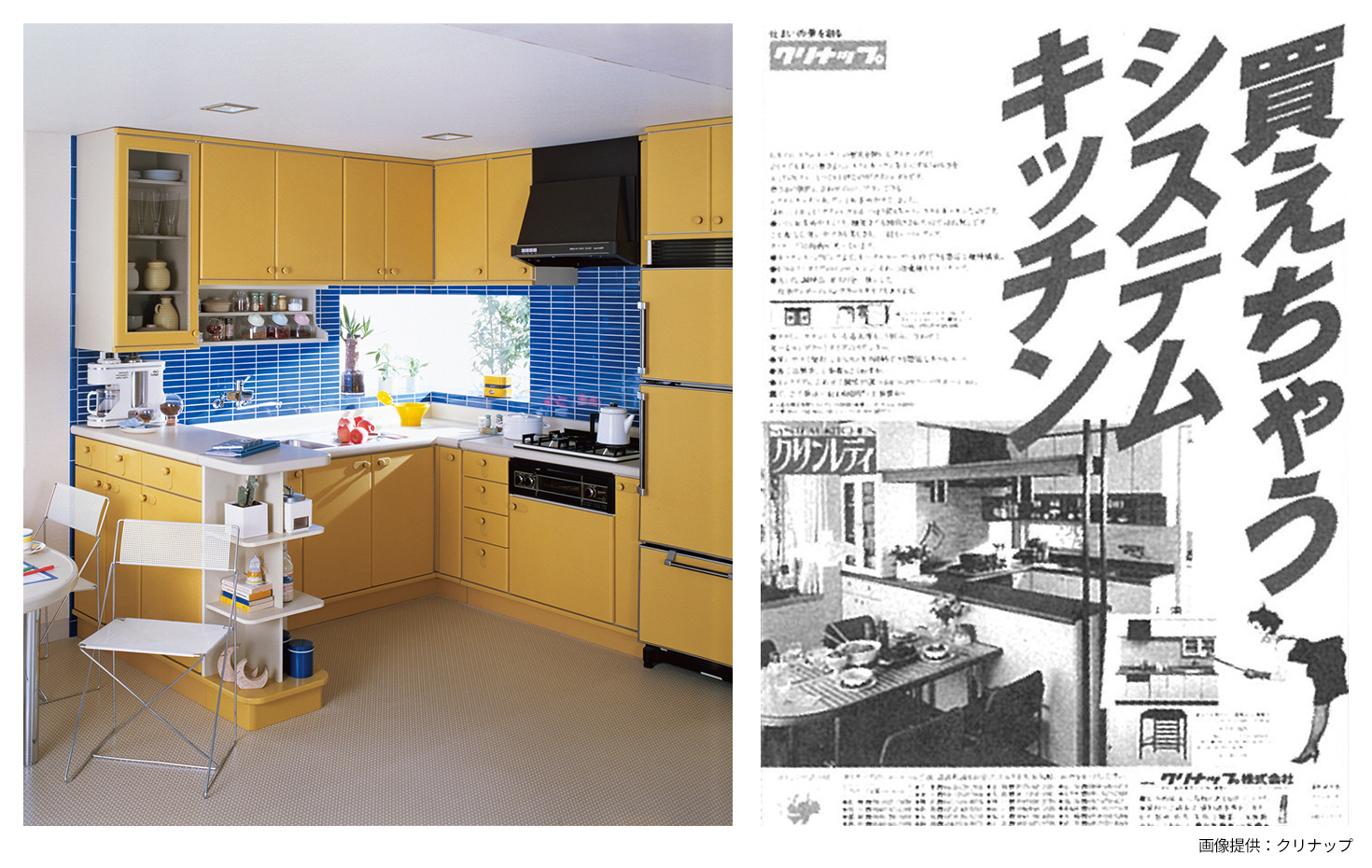

「システムキッチン」が誕生したのは、1973年のことです。実は、システムキッチンの生みの親はクリナップ。当時、ヨーロッパに研修に行った弊社の開発チームが、1枚のワークトップを用いた「ビルトインキッチン」から着想を得て、日本向けに改良して開発したのがシステムキッチンです。

佐佐木弘志さん(以下、佐佐木):ただ当時のシステムキッチンは、ひとつひとつの部材を組み合わせていくため非常に高額で、ヨーロッパからのビルトインキッチンも輸入するため高級品でしたので、「システム(ビルトイン)キッチン」というジャンルはなかなか広く普及するに至りませんでした。

システムキッチンの火付け役となったのは、1983年に弊社が発売した業界初の簡易施工型システムキッチン「クリンレディ」です。“買えちゃうシステムキッチン”というキャッチコピーのとおり、それまでのシステムキッチンより手頃な価格にしたところベストセラーに。ワークトップや扉の面材、コンロなどの設備に加え、間取りに合わせてプランニングができることが多様化する暮らしにマッチしたこともあって、急速にシステムキッチンが普及していきました。

――「セクショナルキッチン」は、今ではあまり見られないのでしょうか?

三宅政隆さん(以下、三宅):セクショナルキッチンが選ばれるケースもありますが民間の賃貸住宅等はシステムキッチンの比率が高まってきている傾向にあります。一般的にセクショナルキッチンはシステムキッチンと比較して費用が抑えられる、施工が容易、ガス機器・流し台や調理台といった部分交換が可能な点が特色だと言われています。

▲クリナップ 営業本部 直需営業部 直需一課 課長 三宅政隆さん

※所属先・肩書きは取材当時のもの

システムキッチンの進化と最新キッチン

――システムキッチンが普及した後は、どのように進化していったのでしょうか?

小泉:システムキッチンの革命ともいえるのが、弊社が1999年に発表した足元収納「フロアコンテナ」です。1998年にすべての収納を引き出し式にした「オールスライド」を開発したのですが、フロアコンテナは引き出し収納に加え「台輪(だいわ)」というキャビネット下のデッドスペースを有効活用しています。

台輪が必要だった理由は、湿気を防ぐためです。かつて、キッチンは北側の日が差さない場所に独立して設置されるのが一般的でしたが、近年は日当たりの良いLDKに組み込まれるようになり、住宅の気密性も高まったため、湿気対策のための台輪も不要に。フロアコンテナは、こうした住宅事情の変化や「大容量の収納が欲しい」というニーズから誕生しました。

佐佐木:開き扉だった頃のキッチン収納は、台輪があったことに加え、キャビネット内に調理器具や調味料など収納した上部にも10㎝ほどのデッドスペースが生じてしまっていました。台輪の高さも10㎝ほどでしたから、計20㎝ほどのデッドスペースがあったわけです。フロアコンテナは、こうしたデッドスペースを解消するだけでなく、引き出し部分に最上位レールを搭載することで、重たいものや倒れやすいものを収納してもスムーズに引き出せる設計としています。

▲引き出し式かつ台輪部分も活用することで、20㎝程度のデッドスペースを有効活用

▲20㎏のペットボトルを収納しても奥まで引き出すことができ、重みでたわむこともない

――ここ数年の変化としては、どのようなものが挙げられますか?

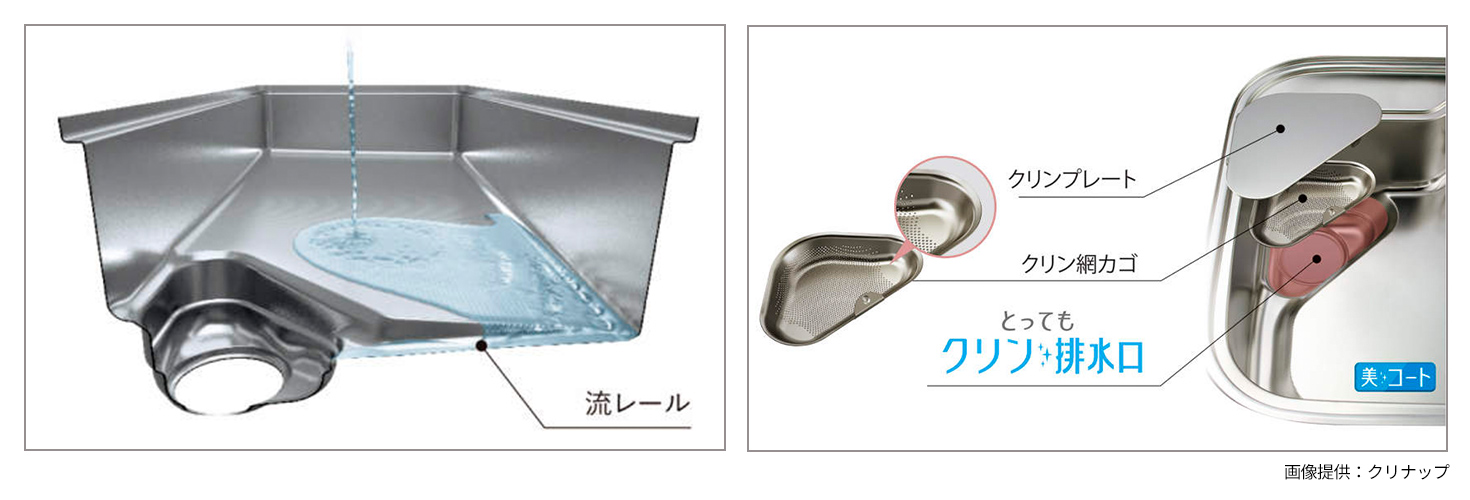

佐佐木:やはり、対面式キッチンの台頭ですね。マンションも、一昔前までは壁付けキッチンや独立したタイプが一般的でしたが、オープンキッチンが主流となってからは「音」を気にする方が増えました。それに伴って、シンクの音や扉や引き出しを閉める音、レンジフードや食洗機のモーター音などを軽減するための仕組みや商品も多く見られるようになっています。

▲クリナップ 営業本部 直需営業部 部長 佐佐木弘志さん

※所属先・肩書きは取材当時のもの

――最新のキッチンや設備を教えてください。

小泉:現代はニーズが多様化しているため、弊社も以前と比べると大幅にラインアップが増えました。今後は、システムキッチンとコンパクトキッチンにニーズが分かれていくと考えています。お料理を楽しみたい方は多い半面、世帯もコンパクトになっていて、住宅も狭小化しており、近年はフードサービスも充実していますので「コンパクトなキッチンで十分」という世帯も増えつつあります。

2019年には、シンプルを追求したダイニング一体型のキッチン「HIROMA」の販売を開始しました。コンロとシンクという必要最低限のキッチンですが、ダイニングテーブルを作業台としてフレキシブルに使っていただくことで問題なく調理できます。収納は、コンパクトかつ使い勝手を重視したワゴンタイプとなっています。

三宅:2024年には、未来キッチンプロジェクトの一環として次世代キッチンの一つである「モビリティキッチン」のプロトタイプをお披露目させていただきました。モビリティキッチンとは、シンクユニット・ワークユニット・IHコンロユニットの3つで構成されるキッチンで、それぞれのユニットは女性一人でも軽々運べる重量となっています。シンクユニットには循環ろ過装置を搭載しており、IHコンロユニットはバッテリー内蔵のため、屋外で使用することも可能です。場所を選ばない自由な調理と新たなライフスタイルへの提案として2030年に向けての事業化を目指しております。

また、防災・減災にも役立ち・有事の際(災害時)の備えとして「マンションの共用部に導入検討したい」というお声も一部の事業主様から頂いております。

商品化の時期は未定ですが、マンションデベロッパーさんからも予想を上回る反響をいただいています。防災・減災にも役立つので「マンションの共用部に導入したい」と言ってくださるデベロッパーさんもいらっしゃいます。

マンションのキッチンで人気の設備は? 仕様を選ぶポイント

――マンションのキッチンには、どのような傾向が見られますか?

三宅:食洗機の導入率が数年前と比較して格段に高まっていると感じます。一昔前まではオプションが一般的でしたが、今ではほとんどのマンションが標準仕様になっているようです。共働き世帯が増えたことで家事の効率性や時短・省スペース有効活用が重視されているのだと思います。

その他の設備やレイアウトの傾向については、事業者さんやマンションによって異なります。食洗機に加え、ディスポーザーや浄水機能付き水栓などが標準仕様となっていたり、

標準仕様でガス機器等の機種もさまざまですのでマンションモデルルーム等でよく確認して頂くと良いと思います。

▲クリナップのキッチンが導入されるマンションの販売前には、営業担当者がデベロッパーの接客担当者に向けて商品について説明する「営業説明会」の機会を持つという。こちらはデベロッパーへの説明に使用する商談ルーム

――新築マンション購入時に、キッチンの仕様を選ぶことはできるのでしょうか?

三宅:各マンションにより設定された範囲内で、セレクトプランというスタイルでワークトップの高さや住設機器、扉カラー、カウンターカラー等をセレクトして頂く事が一般的です。また無償セレクト・有償セレクトはご購入検討の際に確認して頂くとより選択の幅が拡がることもあると思います。

――キッチンの仕様を選ぶときのポイントは?

小泉:マンションのモデルルームで実物を見られる場合もありますが、悩まれる場合はキッチンのショールームを訪れてみてください。デベロッパーさんはマンションのプロですが、キッチンのプロはやはりメーカー。ショールームでは高さなどもご体感いただけますし、ライフスタイルに合った設備も紹介してもらえます。

――リフォームの自由度は高い?

三宅:物件によりそれぞれ事情が異なる為、一概には申し上げられません。工事店・リフォーム業者へリフォーム対象住戸の制約条件等を確認された上で、レイアウトや設備、カラーや高さなどを選んで頂く事をお勧めします。

リフォームする際は、まず既存のキッチンの課題を明確にされるといいと思います。収納を増やしたいのか、手軽にお手入れできるようにしたいのか、デザイン性を重視するのか。マンションの図面をお持ちいただいて、こうした希望や予算をメーカーに伝えれば、適した商品や設備、レイアウトを提案してくれるはずです。

取材・文:亀梨奈美 撮影:ホリバトシタカ

WRITER

不動産ジャーナリスト。不動産専門誌の記者として活動しながら、不動産会社や銀行、出版社メディアへ多数寄稿。不動産ジャンル書籍の執筆協力なども行う。

おまけのQ&A

- Q.近年、キッチンのニーズが多様化しているということですが、具体的にはどのようなニーズが見られますか?

- A.小泉:弊社では生活者研究のための「おいしい暮らし研究所」という部門があり、毎年、キッチン空間にちなんだ生活者調査を行っています。最新の調査をまとめた「キッチン白書2024」では、を利用される方へのアンケートを通して、キッチンにまつわる生活者の実態を調査しているのですが、2023年の調査から、キッチンはもはや「主婦の城」ではなく、家族みんなが使う空間へと変化している様子がうかがえました。たとえば「中学生の子どもが魚をさばく様子をYouTubeで配信している」なんて回答も。お母さま、奥さまだけでなく、家族皆さんのライフスタイルがキッチンの使い方やニーズに反映されやすくなっているようです。

今、下町がキテる? 再開発で注目集まる東京の東側をマンションブロガーすまいよみに聞く

今、下町がキテる? 再開発で注目集まる東京の東側をマンションブロガーすまいよみに聞く