従来の防災では、何mの津波が予想されるなど具体的な数値をもとに避難行動を促してきた。しかし、そうした情報提供は、本当に住民の命を守ることにつながっているのだろうか。防災研究者の及川康教授は、むしろ「数値に頼りすぎない」新しい防災のあり方を提案する。

▲及川 康さん。東洋大学 、理工学部都市環境デザイン学科教授。※所属先・肩書きは取材当のもの。群馬大学工学部建設工学科を卒業後、同大学院で博士号を取得。2012年から東洋大学准教授、2019年より現職。災害情報、避難行動、ハザードマップなど、防災に関する幅広い研究を行う。特に、防災を巡る行政と住民とのコミュニケーションの在り方に関する研究に力をいれている。著書に「『思い込みの防災』からの脱却~命を守る!行政と住民のパラダイム・チェンジ」(ベストブック)

「想定」を疑うハザードマップの新しい役割

―― まず、ハザードマップの種類や目的について教えてください。

及川康さん(以下、及川):ハザードマップにはさまざまな種類があります。洪水、土砂災害、津波、高潮、地震、火山など、災害の種類によって示される情報が異なります。例えば洪水ハザードマップは浸水範囲と浸水深を、土砂災害マップは崖崩れや土石流が及ぶ範囲を示します。火山の場合は、噴石や火山灰、溶岩流や火砕流などが及ぶ範囲が示されます。

―― それぞれ災害の想定に基づいて作られているわけですね。

及川:そうですね。重要なのは、すべてのハザードマップがそれぞれ「一定の条件」を想定して作られているということです。例えば「100年に1回程度の雨が降った場合」といった具体的な想定のもとで計算されています。

ですが、最近は災害が激甚化してきているので想定最大規模、いわゆる「1000年に1度」クラスの災害も考慮するようになってきました。

―― ハザードマップ自体は不動産取引の現場でも使いますし、一般の方にも認知が進んでいますよね。

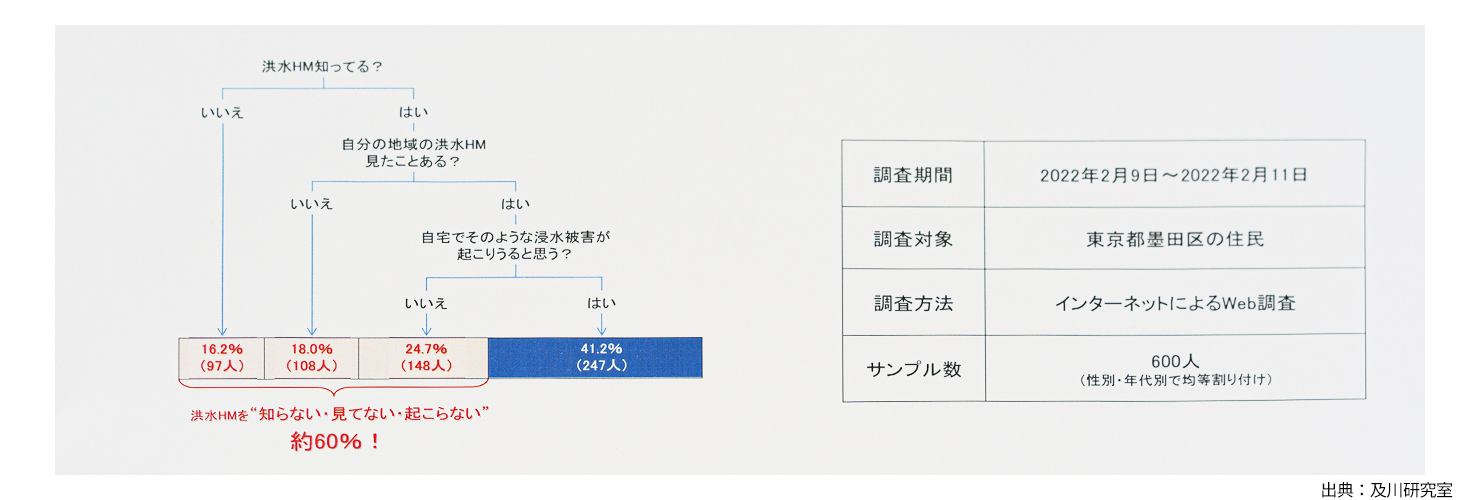

及川:そうとも言い切れません。私の研究室で独自に東京都墨田区在住の方を対象に調査したところ、ハザードマップを「知らない」「見ていない」という方と、実際にはそんな規模の災害は「起こらない」と考える人が全体の約60%にも及びました。これはサンプル数が限定的な調査ではありますが、注目すべき結果だと思います。

墨田区は水害の多い地域で、歴史的にも水害との関わりが深く、今でも洪水ハザードマップではほぼ全域が浸水するとされている地域です。そのような場所でさえ、ハザードマップの情報が十分に届いていない、あるいは実感を持って受け止められていないという現実があるようなのです。

▲これまでも水害が多く発生してきた墨田区の住民にもハザードマップがそこまで浸透していないという驚きの結果に

―― そうした中で、及川先生たちが提案される「行動指南型ハザードマップ」とは、どのようなものでしょうか。

及川:従来の洪水ハザードマップは、川が溢れた場合の浸水範囲や浸水深を示すだけのものでした。住民の皆さんは、それを見た上でどう行動すべきか自分で判断しなければなりません。もちろん、それで上手くいくならそれでいいのですが、なかなか全員にそこまでの防災リテラシーを期待するのは難しいです。

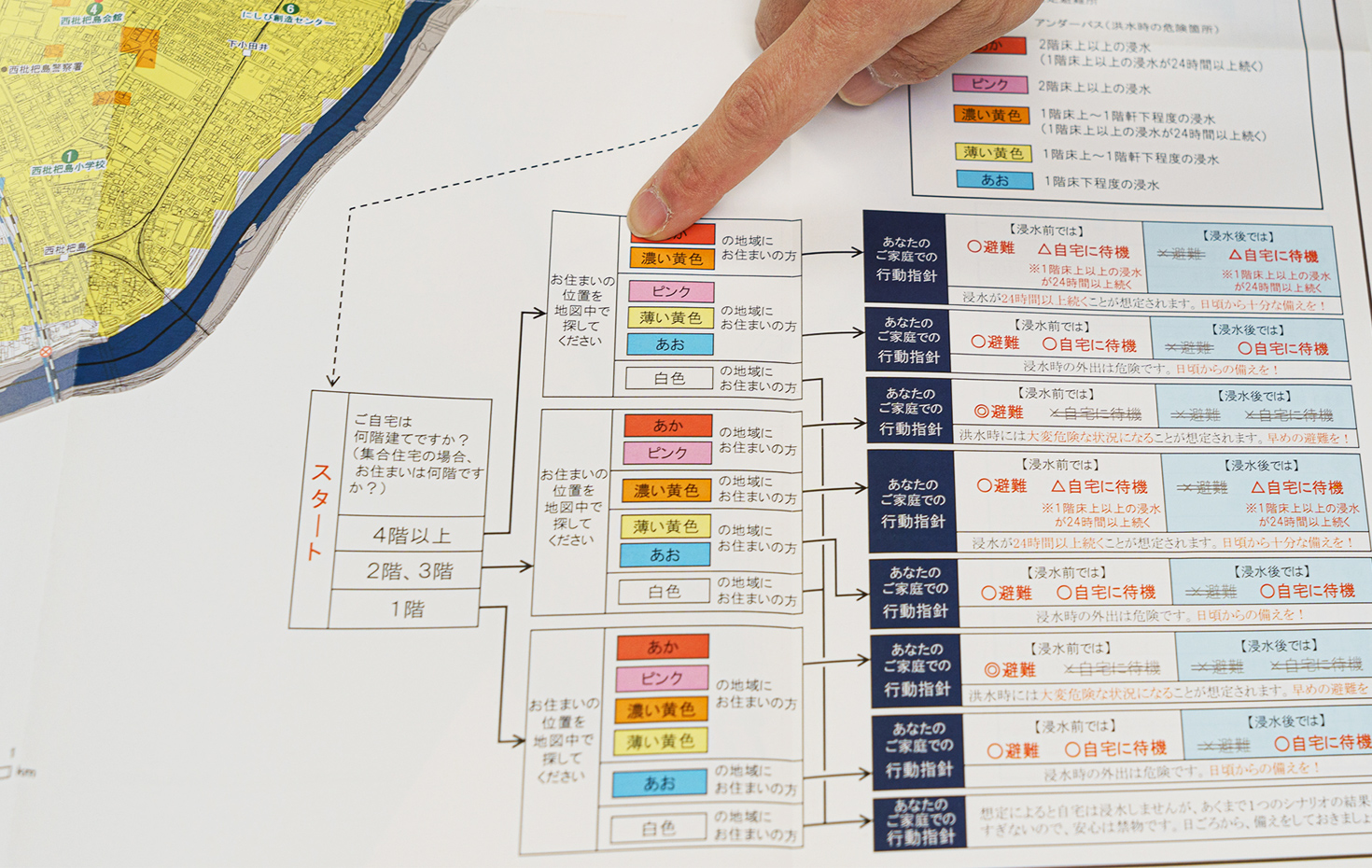

そこで私が当時所属していた研究室では、具体的にどういう行動を取るべきかまで指南する「行動指南型ハザードマップ」を提案しました。特に画期的だったのは、避難行動の判断基準を建物の構造や階数によって変えたことです。

―― 具体的にはどういった判断基準なのでしょうか。

及川:例えば、木造の平屋建ての場合、堤防近くであれば、水の勢いで家ごと流される危険があります。そうした場合は、水が来る前の早い段階での避難が必要です。

一方、鉄筋コンクリート造のマンションの場合、上層階の住民は必ずしも避難所に行く必要はありません。むしろ自宅にとどまる選択肢の方が安全な場合もあります。ただし、その場合でも停電や断水の可能性があり、浸水が24時間以上続くこともあります。そうした備えと覚悟を持った上であれば在宅避難が可能であるということです。

そのように浸水などの想定される被害に対して、自分はどう行動するのかまでを考えるのに役立てていただけるものとなっています。

―― 2008年には愛知県清須市で作成されたそうですね。

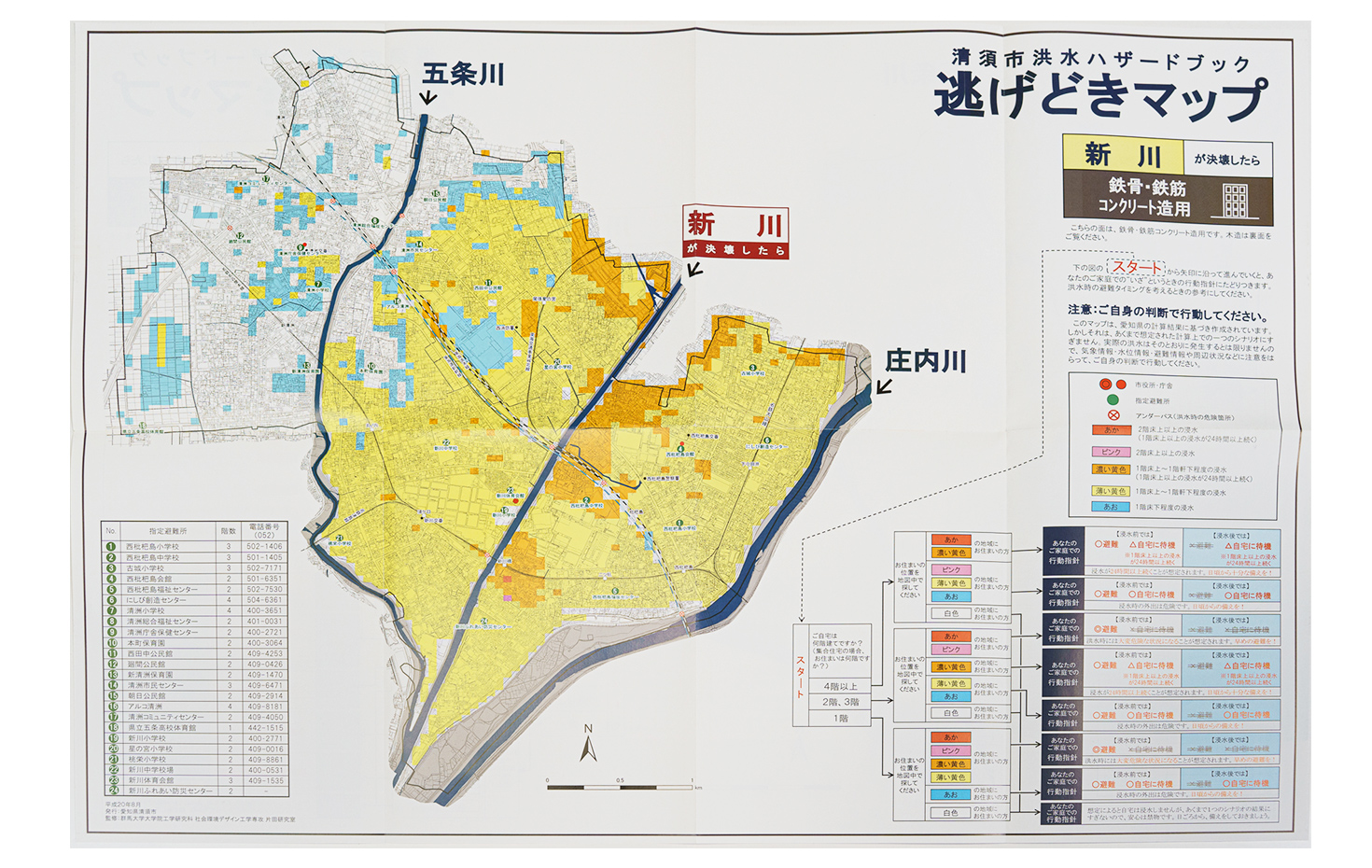

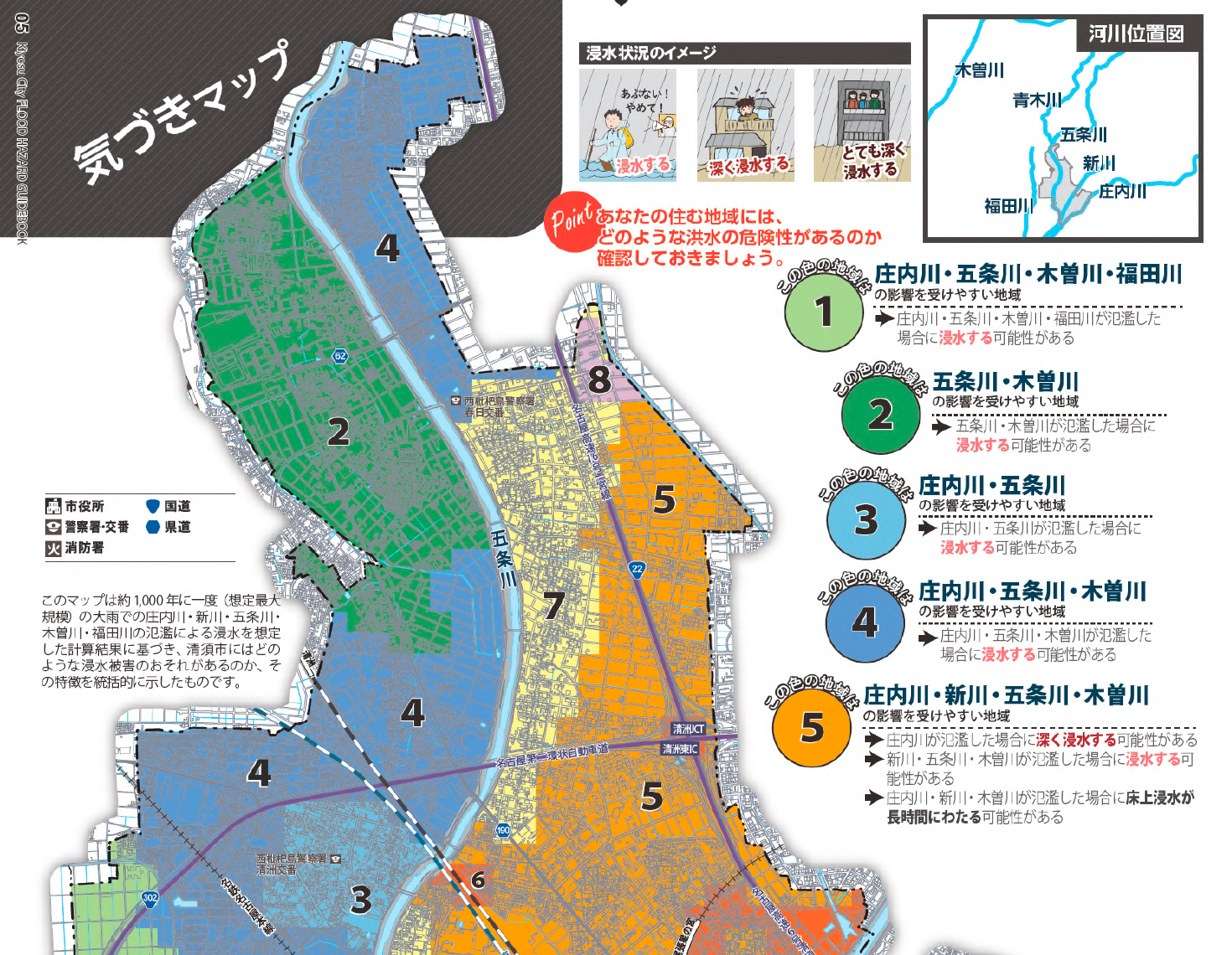

及川:当時、清須市では3種類のマップを用意しました。通常の浸水想定を示す「浸水想定区域図」に加えて、「逃げどきマップ」「気づきマップ」を作成しました。

「逃げどきマップ」が行動指南型ハザードマップで、建物の構造別に2種類作りました。一枚の紙に表が鉄骨・鉄筋コンクリート造用、裏が木造用です。住民の方は、まず自分の家の場所を確認し、何階建てか、どの色のエリアかを見ます。そこから避難すべきか、在宅避難が可能か、具体的にどのような行動をとるべきか分かるようになっています。

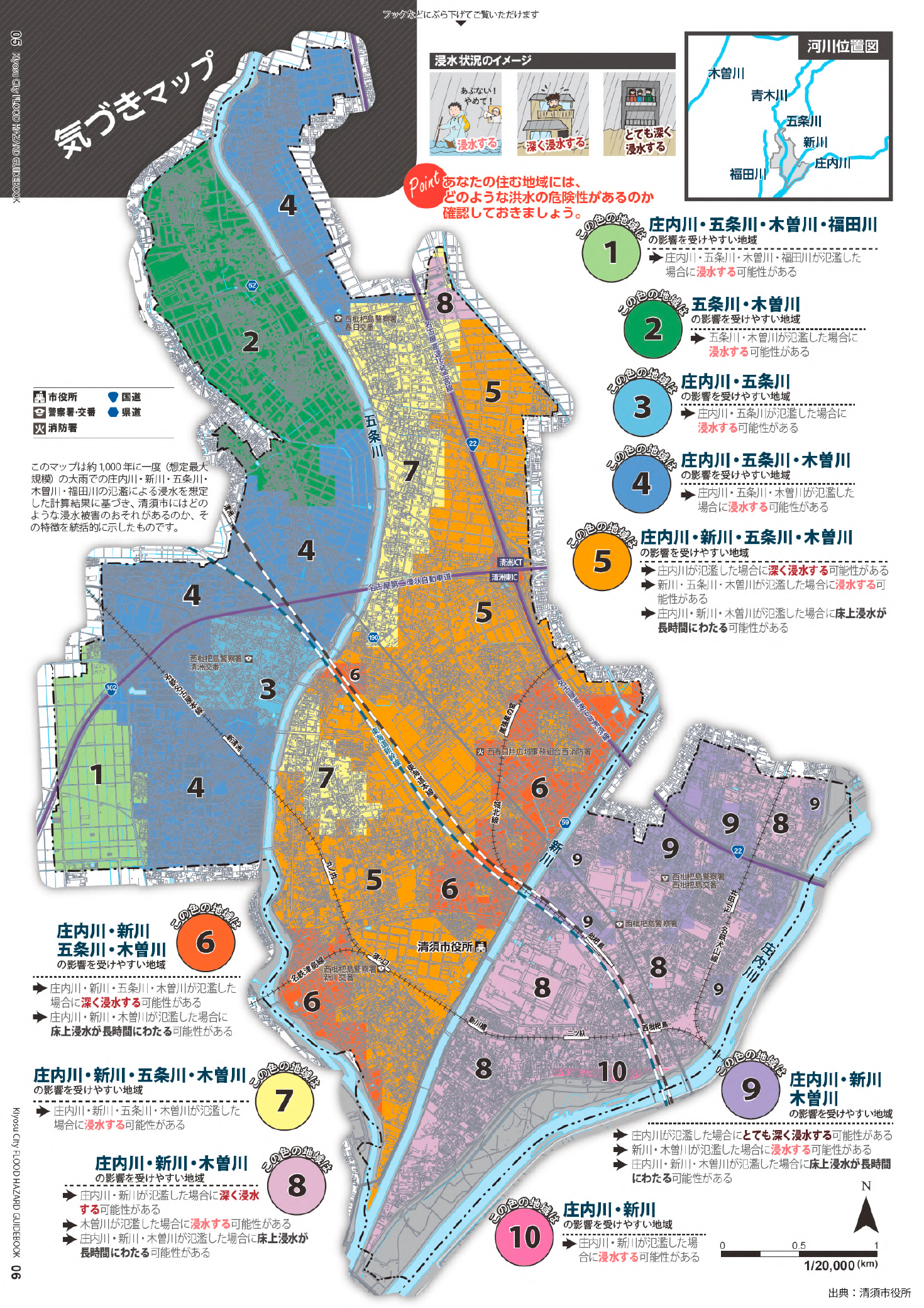

特に注目してほしいのは「気づきマップ」です。これは、あえて浸水想定区域を具体的な数字で示さず表現しているという特徴があります。

―― なぜ具体的な数字で表現しないのでしょうか。

及川:「想定」はあくまでも「想定」に過ぎないということを理解してもらうためです。例えば「浸水深5m」という具体的な数字を示すと、「5m以上の場所に逃げれば安全」といった表層的な判断につながりかねません。これを「災害イメージの固定化」と呼んでいます。

むしろ「非常に深く浸水する可能性がある」という数値を使わない表現の方が、正直でストレートな情報提供になります。最近の津波警報でも同様の考え方が取り入れられています。巨大地震の直後など、詳細が分からない段階では、具体的な数値ではなく「巨大な津波」「高い津波」といった表現を使うようになりました。表現の仕方は今後も工夫をしていくべきかもしれませんが、ひとまずは過小評価につながることだけは止めよう、という方向で考えられています。

▲建物の構造や階数に応じて、具体的な避難行動を示すハザードマップ「逃げどきマップ」。

参考:行動指南型洪水ハザードマップの開発

※写真は、2008年に愛知県清須市で初めて採用された当時のもの

▲避難所に行くべきか、自宅待機が安全かを、住民が状況に応じて判断するときの参考になるようつくられている

▲現在の清須市の「気づきマップ」。豪雨時に自分が住んでいる地域がどの川に影響を受けやすいかを表現している

▲「気づきマップ」は、具体的な最大浸水深を表記するのではなく、情報を低減してあえてアバウトな表現にすることで自分事として見てもらえることを狙っている

(参考:洪水リスク統括マップ(気づきマップ)の提案とその作成手法に関する研究)

「ハザードマップを信じるな」…その真意とは?

―― 東日本大震災の教訓が防災のあり方に多くの影響を与えていますか?

及川:その通りです。「津波避難3原則」というものをご存じでしょうか。これは、東京大学の⽚田敏孝先生(当時の所属は群⾺大学)が東⽇本大震災の発生前から現地で継続的に取り組んでおられた防災実践の要点を、いわば標語のようにまとめたものでして、その第1原則が「ハザードマップを信じるな」なのです。東日本大震災では、ハザードマップの想定を超える津波により、多くの方が犠牲になりました。

この第1原則の本質的なメッセージは、津波に限らず、すべての防災に通じるものだと思います。 なお、第2原則は「最善を尽くせ」。これは、より安全な場所への避難を求めるものです。そして第3原則が「率先避難者たれ」。これは、自分だけ逃げるという利己的な行動を推奨しているわけではありません。災害時、多くの人は「避難するか、しないか」で迷っています。そんな時、誰かが避難する姿を見ることで、周囲の人も避難行動を起こすきっかけになるのです。

―― 近年、日本においても専門的な防災庁の設置について議論が活発化していますが、どうお考えですか。

及川:防災行政の強化自体は望ましい動きだと思います。例えば避難所の環境整備などは、30年前とあまり変わっていません。他にも一つの自治体では対応しきれない課題も多く、国レベルでの取り組みは必要です。そういった課題の推進役は必要かもしれません。

一方で懸念もあります。防災庁ができることで、かえって「行政任せ」の意識が強まってしまうことを心配しています。災害が起きた時、「防災庁があるのに、なぜ防げなかったのか」という批判に終始してしまうことも考えられます。そうなれば住民も含めた日本全体での防災に対するリテラシーはかえって下がってしまうかもしれません。

▲研究者の立場から防災情報の発信方法は進化を続けているが、「行政や専門家任せではいけない」とも説く。防災を「我々事」として捉え直す時期と、呼びかけを行う

防災を起点にしてマンションコミュニティ構築を

―― 避難情報についても議論があるそうですね。

及川:ここでも問題は、住民の方々が行政などからの避難情報に過度に依存することです。最近はスマートフォンのアプリなどで、気象情報、災害情報が手軽に得られるようになりました。そうした中で、避難情報は本当に必要なのか、という議論も出てきています。避難情報がなければ行動しないというのではなく、災害に関する情報を取得して、自ら率先して行動すべき、ということです。

しかし、避難情報には、住民に最も身近な地元自治体からの呼びかけということにも意味があります。国や都道府県の発表よりも自分事、さらには「我々事」として捉えやすくなるというメリットはあると思います。そのように感じとることのできる社会でありたいと願っています。大切なのは、情報を出す行政と、それを受け取る住民が、適切な関係性を築くことではないでしょうか。

―― マンションには住民の高齢化の問題と都市部を中心に外国人居住者の増加という変化もあります。防災のあり方も変化しそうです。

及川:マンションというある種の「運命共同体」は、視覚的にもコミュニティのつながりを意識しやすい場でもあります。マンションにおける高齢者や外国人居住者の増加は、防災を考えるうえで新しい課題とも言えますが、逆に防災をきっかけにして地域のつながり、コミュニティ形成を見直すチャンスにもなります。

ハザードマップは重要なツールですが、それに依存しすぎてはいけません。住民一人一人が「自分たちの命は自分たちで守る」という意識を持ちつつ、地域全体で支え合う。そんな防災の新しいカタチを目指す時期にきているのではないでしょうか。

取材・文:小野悠史 撮影:ホリバトシタカ

WRITER

不動産業界専門紙を経てライターとして活動。「週刊東洋経済」、「AERA」、「週刊文春」などで記事を執筆中。X:@kenpitz

おまけのQ&A

- Q.避難情報の「空振り」、すなわち実際は災害が発生しないケースが多いように感じます。

- A.それはむしろ望ましいことだともいえるのではないでしょうか。親が子どもを、子どもが親を心 配するように、自治体が住民に避難を呼びかけるのは自然なことです。実際に災害が起きないことを 願いながら、必要な情報を提供する――これが健全な関係です。そのような関係でありたいと願ってい ます。自治体側も、ただ闇雲に情報を出すのではなく、情報の精度向上を図る努力はもちろん必要で す。しかし、「空振りはけしからん」という行政批判や責任追及ばかりが応報的に飛び交う社会であるな らば、両者の関係はどんどんと分断的なものとなっていってしまい、いざというときの柔軟な防災対応 力はむしろ減退してしまうのではないかと危惧しています。

名古屋ではどこのどんなマンションが注目? マンションブロガー・スムハジメが指南!

名古屋ではどこのどんなマンションが注目? マンションブロガー・スムハジメが指南!